会社の経費を管理することは私たちにとって重要な任務です。を理解することで、無駄な出費を避け適切な予算配分が可能になります。また、経費の限度額について把握することは税務上も大切です。この知識を活用すれば、財務面でのトラブルを回避できるでしょう。

この記事では、会社 経費 いくらまで使えるか、その基準や具体的な注意点について詳しく解説します。経費精算時におけるルールや一般的な慣習にも触れながら、私たちが直面しがちな疑問や誤解についても明らかにしていきます。あなた自身の企業でもこの情報は役立つはずです。

さて、皆さんは自社の経費についてどれだけ理解していますか?これから一緒に確認しながら最適な経費管理方法を見つけていきましょう。

会社 経費 いくらまで使えるかの基準とは

会社の経費について、いくらまで使えるかの基準は非常に重要です。私たちは、経費がどのように定義されるかを理解し、その範囲内で正しく管理する必要があります。一般的には、業務に関連する支出が経費として認められますが、その具体的な金額や条件は企業や業種によって異なる場合があります。

経費の種類とその上限

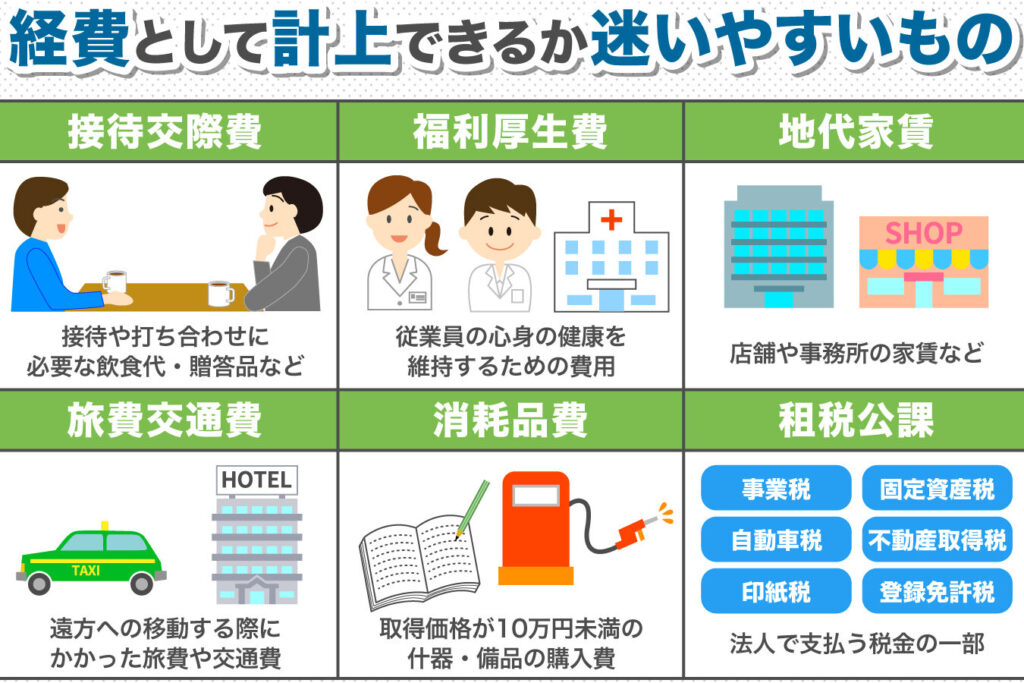

経費にはさまざまな種類があり、それぞれに上限が設けられていることがあります。以下は一般的な経費のカテゴリとその例です。

- 交通費: 出張や業務用の移動にかかる費用。

- 接待交際費: クライアントとの食事や贈答品など。

- 通信費: 業務用電話やインターネット使用料。

これらの各項目には、税法や社内規程によって上限が設定されていることがあります。

| 経費タイプ | 上限金額 |

|---|---|

| 交通費 | 実際に発生した金額(領収書必須) |

| 接待交際費 | 1人あたり5,000円まで(税法による制約あり) |

| 通信費 | 月額10,000円まで(社内規定による) |

経営者および従業員の責任

私たち経営者及び従業員は、適切な範囲内で経費を使用し、その使途を明確に記録する責任があります。この透明性は、不正行為を防ぎ、財務報告を正確に保つためにも不可欠です。また、必要書類(領収書など)の保管も重要であり、それによって後々トラブルを避けることができます。

このように、「会社 経費 いくらまで」という点について考える時には、自社のルールと法律を十分理解し、それぞれの状況に応じた判断を下す必要があります。次章では、法律と規制についてさらに詳しく見ていきます。

経費に関する法律と規制の理解

私たちは、経費に関する法律や規制を理解することが、会社 経費 いくらまで使用できるかを把握する上で不可欠であることを認識しています。各企業は、税法や会計基準に従って経費を適切に処理しなければなりません。また、これらの法律は国や地域によって異なるため、自社の所在地における具体的なルールを確認する必要があります。

法律には、経費として認められる支出の範囲や、その控除方法についての詳細が定められています。この情報は企業活動を行う上で非常に重要です。例えば、日本では法人税法が経費の取り扱いについて明記しており、それに基づいて適正な申告が求められます。

主な法律とその影響

以下は、経費管理に関連する主要な法律です。

- 法人税法: 経費として認められる項目やその条件について詳しく規定しています。

- 消費税法: 経費精算時に考慮すべき消費税の取り扱いも含まれます。

- 労働基準法: 従業員への手当など、人件費に関わる事項もこの法律によって保護されています。

これらの法律は企業運営だけでなく、不正行為防止にも寄与します。そのため、私たちは常日頃から最新情報をチェックし、自社への適用方法を見直すことが求められています。

コンプライアンスと内部規程

さらに重要なのは、社内規程との整合性です。各企業には独自の経費処理マニュアルがありますが、このマニュアルは必ずしも外部の法律と一致しているわけではありません。したがって、自社制定のルールが最新かつ合法的であるかどうかを定期的に確認することが重要です。また、新しい規制や改正された条文について社員全体へ情報共有し教育することで、一貫した遵守体制を築くことも我々の責任です。

このような知識と実践によって、「会社 経費 いくらまで」という疑問への答えだけでなく、より広範囲なビジネス環境への理解も深まります。それでは次章へ進み、業種別の具体的な経費上限とその特徴について見ていきましょう。

業種別の経費上限とその特徴

私たちが業種別の経費上限を理解することは、会社 経費 いくらまで使えるかを把握するために非常に重要です。各業種には特有の経費項目とその上限が存在し、それぞれのビジネスモデルや運営形態によって異なります。このセクションでは、主な業種ごとの経費上限とその特徴について詳しく見ていきましょう。

サービス業

サービス業では、主に人件費や広告宣伝費が大きな割合を占めています。一般的には以下のような経費が認められます:

- 人件費: 従業員への給与や手当。

- 研修費用: スキルアップのための研修やセミナー参加料。

- 広告宣伝費: マーケティング活動に必要な支出。

この分野では、顧客獲得コストを抑えつつ、高品質なサービス提供に向けた投資が求められます。

製造業

製造業の場合、生産設備や材料関連の経費が中心となります。具体的には次のようになります:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原材料費 | 製品を作るために必要な素材。 |

| 機械設備投資 | 生産ライン設置・維持管理に関わるコスト。 |

| 倉庫管理費用 | 在庫保管などに係る経費。 |

製造業は、大規模な初期投資が必要である一方で、その後の運営効率化によって利益率を改善する余地があります。

小売業

小売業では、店舗運営や在庫管理など、多岐にわたる経費が発生します。代表的な項目は次の通りです:

- 家賃: 店舗スペース確保に伴う固定支出。

- 仕入れ原価: 商品購入時の価格。

- 販売促進活動: 特売やキャンペーンでかかるコスト。

小売企業は消耗品から高級商品まで多様な商品群を取り扱い、それぞれの在庫回転率を考慮した戦略的計画が欠かせません。

IT・テクノロジー産業

IT・テクノロジー産業では、開発コストとインフラ整備への投資があります。具体例としては:

- ソフトウェア開発コスト: プログラム開発者への報酬。

- サーバー利用料: クラウドサービス等への支払い。

- データセキュリティ関連支出: 情報漏洩防止策への投資。

この分野は技術革新が早く、新しいツールやプラットフォーム導入によって競争力を維持することが重要です。

以上からも分かるように、各業種ごとの特徴的な経費上限について理解することで、「会社 経費 いくらまで」という疑問解決へ近づくことができます。それぞれのビジネス環境には特有の課題とチャンスがありますので、自社状況に応じた適切な対策を講じることが求められるでしょう。

経費精算時の注意点とトラブル回避法

経費精算は、企業の運営において重要なプロセスですが、正しく行わないとトラブルが発生することがあります。私たちは、会社 経費 いくらまで使えるかを理解するだけでなく、その精算時に気を付けるべきポイントも把握しておく必要があります。以下では、経費精算時の注意点やトラブル回避法について詳しく見ていきましょう。

経費申請書の正確性

経費精算を行う際には、申請書類の正確性が不可欠です。不適切な情報や誤記載があると、処理が遅れたり、不承認になる可能性があります。具体的には次の点に注意しましょう:

- 日付: 支出の日付は正確に記入。

- 金額: 支出した金額を明確に記載。

- 領収書の添付: 必ず領収書を添付し、不備がないよう確認。

これらの基本的なチェックリストを守ることで、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。

経費区分の明確化

経費はさまざまな項目に分類されますので、それぞれの区分についても注意を払う必要があります。例えば、同じ支出でも「交際費」と「広告宣伝費」では扱いが異なるため、それぞれ適切なカテゴリで管理することが求められます。また、一部業種では特定の経費上限も設定されていますので、自社ルールとの整合性も重要です。

トラブルシューティング

万一トラブルが発生した場合でも冷静に対処できるよう、あらかじめ対応策を考えておくことも大切です。主なトラブルとしては以下があります:

- 不承認となった場合: 理由を尋ね、不足している情報や修正点について確認します。

- 領収書紛失時: 再発行依頼や証明書による代替手続きを検討します。

これらへの準備として、社内規則や過去事例から学ぶ姿勢も欠かせません。しっかりとした体制づくりこそが、円滑な経費精算につながります。

以上からわかるように、「会社 経費 いくらまで」の基準だけでなく、その運用方法にも留意することでより良い結果へつながります。我々自身もしっかりとこれらポイントを押さえ、有効な経費管理につながるよう努めていきましょう。

合理的な経費管理のためのポイント

経費管理を合理的に行うためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらを押さえることで、会社 経費 いくらまで使えるかを適切に理解し、有効な運用が可能になります。以下では、経費管理の具体的なポイントについて詳しく見ていきましょう。

予算設定とその遵守

まず重要なのは、年初やプロジェクトごとに明確な予算を設定することです。この予算は過去のデータを基に現実的であるべきですが、柔軟性も必要です。また、支出がこの予算内で収まるよう常に監視し、不足や超過が発生した場合は早期に対処する体制が求められます。定期的なレビューも効果的です。

経費の透明性確保

経費精算プロセスには透明性が不可欠です。全ての従業員がどのような基準で経費申請を行うべきか明示されていることは非常に重要です。そのためには社内マニュアルやガイドラインを整備し、新入社員への研修も忘れず実施しましょう。こうした取り組みは不正利用の防止にも寄与します。

テクノロジーの活用

最近では多くの企業がクラウドベースの経費管理ツールを導入しています。これらツールはリアルタイムで支出状況を把握できるだけでなく、自動化機能によって手間も省けます。また、データ分析機能によって将来の予測もしやすくなるため、有効活用していきたいところです。

以上からわかるように、合理的な経費管理には継続的努力と改善意識が必要不可欠です。我々自身もこの認識を持ちながら日々努めていくことが求められます。